Filsafat:

KAJIAN FILSAFAT SOSIAL: “PASAR”

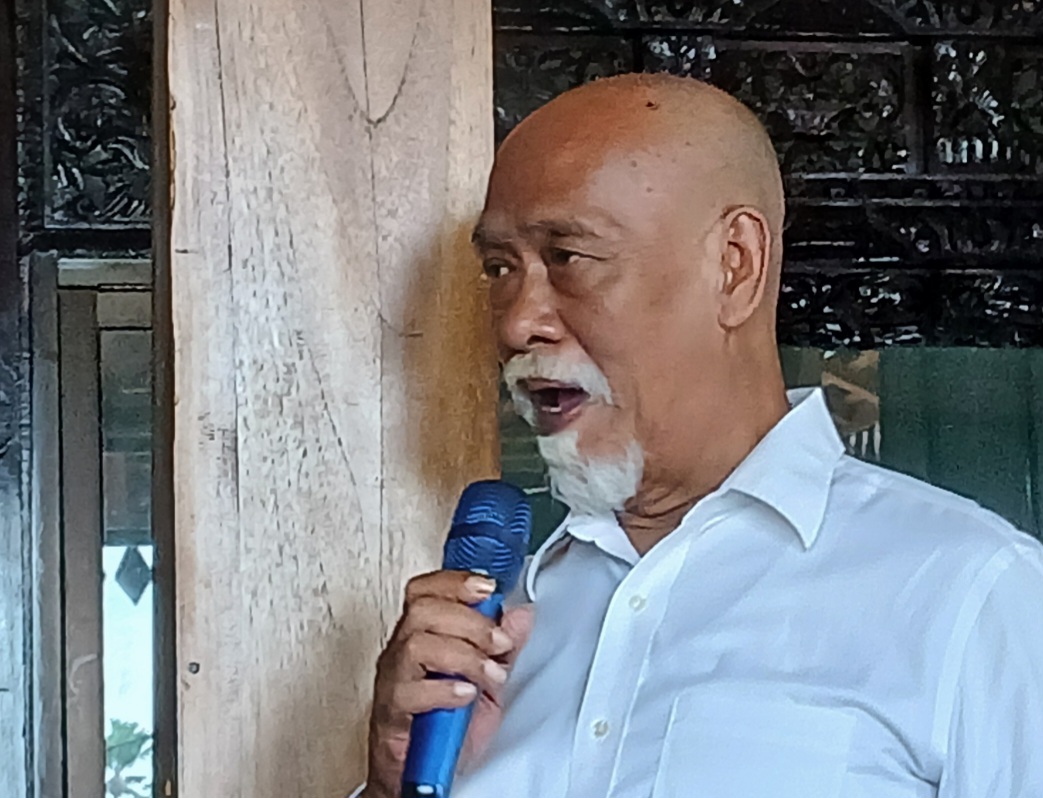

Oleh Djoko Sukmono

Apakah Pasar itu ???

Pasar adalah sebuah Kejadian yang tercipta oleh pergerakan benda benda Ekonomi

Pasar adalah perjumpaan secara physik dan mental antar kelompok maupun personal

Pasar adalah pergerakan kapital yang mendistorsi kehidupan sosial manusia

Pasar tidak mempersoalkan sebuah makna

Apakah itu bersifat adil atau tidak, baik apa tidak, benar apa tidak benar.

Pasar hanya berorientasi kepada barang yang bisa dijual dan barang yang laku dijual

Pasar tidak terhubung dengan nilai-nilai fundamental kemanusiaan seperti: sesetaraan, kedamaian, persaudaraan dan lain lain.

Pasar tidak pernah lahir dari kekosongan. Ia bukan ciptaan ilahi yang turun begitu saja ke bumi sebagai ruang suci tempat manusia saling menukar barang dengan damai dan keadilan.

Pasar, sebagaimana segala bentuk institusi sosial lainnya, adalah hasil dari sejarah perjuangan manusia—sebuah sejarah yang ditandai oleh kerja, eksploitasi, dan kepemilikan.

Pada mulanya, di masyarakat pra-kelas, pertukaran barang hanyalah perpanjangan dari kerja bersama.

Manusia menghasilkan apa yang ia butuhkan, dan bila ia menukar hasilnya, itu dilakukan dalam kerangka hubungan sosial yang langsung: saling memberi antar individu, antar komunitas, tanpa kalkulasi nilai lebih.

Namun, begitu kerja terpisah dari pemiliknya—ketika hasil kerja menjadi komoditas—maka lahirlah pasar dalam bentuknya yang sejati: bukan lagi tempat pertemuan antar manusia, melainkan arena pertarungan antar nilai.

Sejarah pasar adalah sejarah perampasan. Ia dimulai ketika tanah, alat produksi, dan tenaga manusia sendiri dijadikan barang dagangan.

Petani diusir dari tanahnya, kerajinan rakyat dihancurkan oleh produksi massal, dan manusia dijadikan buruh—tenaga yang hidup namun dijual sebagai komoditas mati.

Pasar, yang mula-mula tampak sebagai ruang kebebasan, ternyata hanya memperlihatkan satu jenis kebebasan: kebebasan bagi kapital untuk memperluas dirinya sendiri.

Dalam masyarakat kapitalis, pasar menjadi jantung dari sistem produksi. Ia menampilkan ilusi kebebasan dan kesetaraan—semua orang tampak sebagai pembeli dan penjual yang bebas.

Tetapi dibalik tirai ideologi itu, tersembunyi hubungan produksi yang timpang. Nilai suatu barang bukan lagi ditentukan oleh kegunaannya, melainkan oleh waktu kerja yang terkandung di dalamnya, oleh abstraksi tenaga manusia yang dijadikan ukuran universal dari segala sesuatu.

Dengan demikian, pasar menjadi cermin dari alienasi manusia dari kerjanya sendiri: manusia bekerja tidak untuk hidup, melainkan agar kapital dapat terus berputar.

Dan ketika kapital semakin menumpuk, pasar meluas melampaui batas-batas bangsa. Ia menjelma menjadi kekuatan global yang menembus setiap wilayah, menghancurkan tatanan lama, memaksakan logika pertukaran di tempat di mana sebelumnya hanya ada komunitas, tradisi, dan solidaritas.

Dengan tangan besi “kemajuan”, pasar mengubah dunia menjadi satu jaringan tunggal dari komoditas—dan di tengah gemuruh perdagangan itu, manusia berdiri terasing, menjadi alat dari kekuatan yang ia ciptakan sendiri.

Namun sejarah belum berakhir. Seperti segala bentuk hubungan sosial sebelumnya, pasar dalam bentuk kapitalisnya pun memuat benih kehancurannya sendiri.

Semakin luas ia menyebar, semakin besar pula kontradiksi yang ditimbulkannya: antara kerja dan modal, antara kebutuhan manusia dan logika keuntungan.

Dari rahim pasar yang kapitalistik itu, lahir kelas yang tak memiliki apa-apa selain tenaganya sendiri, namun yang justru memiliki kekuatan untuk menggulingkan sistem yang menindasnya.

Maka sejarah pasar bukan sekadar kisah tentang perdagangan dan uang, tetapi tentang perjuangan manusia melawan alienasi—perjuangan untuk merebut kembali hasil kerja dan menempatkan pasar di bawah kendali sosial, bukan di atasnya.

Sebab pada akhirnya, pasar hanyalah cermin dari hubungan manusia itu sendiri, dan hanya ketika hubungan itu dibebaskan, pasar akan kehilangan kekuasaan magisnya dan kembali menjadi apa yang seharusnya: alat bagi kehidupan, bukan tuannya.

Pasar, dalam pandangan liberal, bukanlah sekadar ruang ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan; ia adalah perpanjangan dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sejak manusia mulai hidup dalam masyarakat yang kompleks, hasrat untuk memilih, untuk bertukar, dan untuk menentukan nilai atas hasil kerjanya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari martabat kemanusiaan.

Pasar lahir dari dorongan dasar itu—dorongan untuk bebas dari paksaan, untuk menentukan sendiri arah hidup melalui tindakan-tindakan sukarela.

Dalam tatanan yang bebas, pasar adalah bentuk paling nyata dari kebersamaan manusia tanpa penindasan.

Di sana tidak ada tuan dan budak, tidak ada pemaksaan oleh kekuasaan, melainkan pertemuan antar individu yang setara di hadapan hukum dan kesempatan. Masing-masing membawa kehendaknya, kemampuan kerjanya, dan impiannya akan kehidupan yang lebih baik.

Melalui pertukaran yang sukarela, manusia belajar mengenali kebutuhan orang lain dan menyesuaikan tindakannya untuk memenuhi kebutuhan itu—sebuah harmoni yang lahir bukan dari paksaan, tetapi dari kepentingan bersama yang rasional.

Pasar, dengan demikian, bukan musuh kemanusiaan, melainkan wadah tempat manusia mengekspresikan kebebasannya.

Ia memberi ruang bagi kreativitas, bagi kerja keras, dan bagi tanggung jawab individu atas pilihan-pilihannya.

Dalam pasar yang sehat, penghargaan diberikan bukan berdasarkan keturunan atau kedekatan dengan kekuasaan, tetapi berdasarkan kemampuan, inovasi, dan jasa nyata terhadap sesama.

Inilah sebabnya mengapa pasar menjadi simbol kemajuan peradaban modern: ia menempatkan manusia sebagai subjek moral yang bebas, bukan sekadar bagian dari struktur sosial yang menentukan segalanya dari luar.

Namun kebebasan ini tidak berarti tanpa batas. Pasar hanya dapat berfungsi bila dijaga oleh hukum, transparansi, dan moralitas publik.

Ketika kekuatan monopoli, korupsi, atau ketimpangan ekstrem menggerogoti ruang persaingan yang adil, pasar kehilangan rohnya.

Ia berubah dari ruang kebebasan menjadi alat kekuasaan baru. Karena itu, bagi tradisi liberal, tugas negara bukan untuk mengatur semua gerak ekonomi, melainkan untuk memastikan bahwa medan permainan tetap setara, bahwa tidak ada satu pihak pun yang memonopoli kesempatan yang menjadi hak setiap warga.

Dalam pasar yang bebas dan terbuka, kemanusiaan menemukan dirinya kembali: bukan dalam keseragaman, tetapi dalam keberagaman pilihan dan gagasan.

Di sana, setiap individu dapat berperan sebagai pencipta nilai, bukan sekadar penerima nasib.

Dan justru melalui mekanisme sederhana pertukaran ini—yang lahir dari akal budi dan kepercayaan—masyarakat membangun kesejahteraan bersama yang tidak mungkin dicapai oleh paksaan politik semata.

Dengan demikian, pasar bukanlah ancaman bagi kemanusiaan, tetapi salah satu pencapaian tertingginya: ruang tempat manusia membuktikan bahwa kebebasan, ketika dipadukan dengan tanggung jawab dan keadilan, dapat menjadi dasar bagi kehidupan yang makmur dan bermartabat.

Pasar sering dibayangkan sebagai arena di mana setiap orang datang dengan kebebasan yang sama: mereka membawa barang, jasa, atau kemampuan, lalu menukarnya dengan apa yang dianggap sepadan.

Dalam imajinasi liberal, di sanalah letak keadilannya—tidak ada paksaan, tidak ada kekuatan yang memaksa satu pihak untuk menjual atau membeli, hanya kehendak bebas yang bertemu dan menghasilkan harga yang “adil”.

Keadilan pasar, dengan demikian, tidak berasal dari hasil akhirnya, melainkan dari prosesnya: semua orang, setidaknya secara prinsip, boleh bermain di lapangan yang sama.

Namun kenyataan tidak sesederhana itu. Tidak semua orang datang ke pasar dengan kekuatan yang sama. Ada yang membawa modal besar, jaringan luas, dan pendidikan tinggi; ada pula yang datang hanya dengan tenaga dan waktu yang harus dijual agar bisa bertahan hidup.

Dalam keadaan seperti ini, pasar yang tampak netral ternyata memihak—bukan karena ia memiliki niat jahat, tetapi karena ia beroperasi di atas ketimpangan yang sudah ada.

Harga yang lahir dari “kebebasan” itu pun sering kali hanyalah cermin dari siapa yang memiliki daya tawar lebih besar.

Maka sebagian orang mengatakan: pasar tidak adil, karena ia hanya memperkuat ketimpangan.

Ia memberi lebih banyak kepada yang sudah punya, dan menuntut pengorbanan lebih besar dari yang hanya memiliki tenaga.

Dalam logika keuntungan, kerja manusia direduksi menjadi angka, dan kebutuhan hidup menjadi soal kemampuan membeli.

Dalam dunia seperti itu, keadilan kehilangan makna moralnya dan berubah menjadi sekadar keseimbangan statistik.

Tetapi di sisi lain, banyak yang tetap percaya bahwa justru pasar memberi ruang bagi keadilan yang lain—keadilan yang tumbuh dari kebebasan memilih.

Tidak ada sistem lain yang memungkinkan manusia menentukan sendiri apa yang mereka hargai dan bagaimana mereka ingin hidup.

Dalam dunia yang bebas, kata mereka, hasil yang tidak sama bukanlah ketidakadilan, melainkan konsekuensi alami dari perbedaan bakat, usaha, dan pilihan.

Pertanyaan tentang apakah pasar adil, pada akhirnya, adalah pertanyaan tentang apa yang kita maksud dengan “adil”.

Jika keadilan berarti kesempatan yang sama, mungkin pasar bisa mendekatinya. Tetapi jika keadilan berarti hasil yang tidak menindas dan tidak menyingkirkan, maka pasar, dalam bentuknya yang sekarang, masih jauh dari itu.

Ia adalah cermin dari masyarakat yang menciptakannya—dan selama masyarakat itu timpang, pasar pun akan memantulkan ketimpangan yang sama, hanya dengan bahasa yang lebih sopan: angka, harga, dan kontrak. ***)

Posted: malangupdatenews99.com

Surabaya, 22 Oktober 2025